幸田は何もない町だ。

何もないと書くと語弊があるが、山と山とに挟まれた細い地形で、平地が少なく、その少ない土地に田んぼがびっしりと広がっていて、農民がのどかに歩いていたり、農作業をしたりているーそんな典型的な山間の町だ。

この幸田の自慢が「天下のご意見番」として、名高い大久保彦左衛門で、248号線から幸田に入ると「彦左衛門のふるさと」という文字にひょうきんな顔をした彦左衛門の絵が描かれた看板に遭遇する。

今でこそ、時代劇映画は廃れているが、「一心太助」シリーズが作られていた時代劇全盛の昭和30年代頃は幸田町の人々にとっては大河ドラマの舞台になるくらい随分と鼻高々なことだったろう。

が、現実の彦左衛門はあまり幸福ではなかったらしい。

旗本以下のものが駕籠を使っての登城を禁止されると〝年寄りや足の不自由なものはどうするのだ″と立腹し、たらいに乗って登城、『たらいは駕籠にあらず』と放言した逸話や、〝将軍に心得違いがあるときは彦左衛門に意見させよ″と将軍に諌言することを許したという家康の遺言などは実際にはなかったらしい。

ましてや、一心太助など架空の人物だ。

それどころか大久保家は三河以来の譜代でありながら、徳川宗家から冷遇される。

彦左衛門の「三河物語」はその鬱憤晴らしのために書かれたというのだ。

そのあたりのことを司馬遼太郎は「街道をゆく

濃尾参州記」でこう書いている。

講釈や古い時代映画などで、江戸初期の頑固な老旗本として出てくる大久保彦左衛門(忠孝)の大久保氏は、徳川氏は松平を称して右の山中にいたころからの家来だったらしい。遠祖は山仕事でも手伝っていたのだろうか。

そのわりにこの一族全体が不遇で、彦左衛門は、

「徳川のお家は、よそからきた者や新付の者に高禄をあたえ、譜代を薄禄のままこきつかう」

などとこぼしていた。ただ、徳川家康が関東に入部したとき、本家の大久保氏がようやく相模小田原で四万石をもらった。

せっかく大名になったものの、この小田原大久保氏は、のちに事に座して除封されてしまう。もっとも、ずっとのちに小田原十一万三千石に復活はした。しかし彦左衛門が世に在るときに、本家はかれの眼前で没落した。

彦左衛門は、いかにも三河者らしく主家への忠誠心をもっていた。

それだけに、物狂おしい気持ちになった。累代の大久保一族の忠誠に見合わぬ理不尽な幕府の仕様に対し、子孫のみこれを読めという『三河物語』を書いた。

大久保家の門外不出だった『三河物語』が世に出たのは、明治後だ。

五代目鶴屋南北の弟子河竹黙阿弥によって大久保彦左衛門と一心太助の物語が書かれるのは明治の中頃で、征韓論に敗れて下野した板垣退助らに端を発する自由民権運動によって全国のあちこちで暴動が起きていた時期と重なる。

江戸から明治、そして、大正、昭和と時代は変わっても、天下のまつりごとに対する鬱積といったものはいつの世も変わらぬものらしい。

以前、「列車見張り」をしていた頃、この幸田に来た覚えがある。

季節は冬から春にかけての時期だったろうか?

細かいことは憶えていないが、2006年のことであったのは間違いない。

幸田駅のホームに立って、列車とダイヤと時計を見つめていた。

線路で働いている作業員に列車の接近などを知らせる仕事だ。

東京が上りなので、下りは岡崎、上りが蒲郡、あるいは三ヶ根ということになるか。岡崎方面に向いていたような気がするので、『下り岡崎、発車!』と云っていたのだろう。『下り岡崎駅、発車!』『了解!』『上り蒲郡(三ヶ根?)発車、何分前!』『上り蒲郡発車何分前!了解』・・・『接近!』『了解!』『接近!』『了解!』・・・随分とくだらん仕事をしていたものだ。『35歳を過ぎるとおかあさんの羊水が腐る』発言で落ち目になる倖田來未が人気絶頂だった頃の話だが、TVで見る彼女が本当に輝いていたのに比べて、こちらはふたりで芸能とは何のかかわりもなしにこんな馬鹿げたことをしていた。

まったく本当にくだらん仕事をしていたものだ。

また現在、制服保安で入っているホームセンターに中国娘のグループがマグネットループを買いに来たり、家電を見にきたり、よく遊びに来ていた。

不審に思い、どこで働いているのかと聞いたら、〝SONY″という。近くに工場があるらしい。また、どこから来たのかと尋ねたら、上海から来ていると答えた。

上海のほうが幸田よりよほど都会なのになんでこんな田舎町まで働きに来たのだろうとふとそんな疑問を思ったりした。

幸田から名古屋に出るのでさえ、1時間~2時間くらいはかかるので、東京や大阪見物に行くのもままならないだろう。

日本人の感覚でいえば、北京や上海・広州ではなく、山東や四川の山奥にでも赴任するようなものだ。

それにせっかく汗水流して働いても物価高の日本ではそんなにお金も残らないだろう。

それでも日本での生活は楽しいのだろう。

彼女らに暗さはない。

若い頃は海外生活に憧れるのはーどこも同じか。

豊田と岡崎の境を矢作川という河が流れている。

長野・岐阜から始まり、三河山地を経て、岡崎平野を貫通する河で、三河地方でもっとも大きな河だ。

その矢作川を越えて、豊田から岡崎北部に入った。

周囲は山と森に覆われている。

夏はきっと心地よいだろう。

裾野を削った道をしばらく上ったり下ったりすると東名高速がある。その高架の下を走り抜けると単車が平地に出た。そこが岩津で、村積山という小高い山の麓に天神さまがあり、「岩津天神」と大きく書かれた看板が248号線沿いにある。

こんな田舎にしては大きな看板だなと通りしないつも気にしていた。

豊田を出たのは、昼過ぎ。

岩津に来た時、お天道様はちょうど真上で、時間はまだたっぷりある。

他に行く観光地もあまりないので、寄ってみることにした。

天神さまとは菅原道真のことだが、菅原道真がこの地を訪れたといういわれはない。

では何故、こんなとこに天神様が祭ってあるのかというと、

なんでも、―ある時、岩津山の空が急に暗くなると共に天地を震わせるばかりの雷鳴が轟き、遥か天空から剣のような天空から稲光と共に芭蕉の葉に乗られた菅公が山頂に降臨してきたーということらしい。

これが岩津天神の起こりだというからすごい。

ほとんどとってつけたような話で、おそらく全国の天神さまにもこれと似たような話がたくさんあるに違いない。

菅原道真を慕って、京の紅梅殿から太宰府まで飛んだという飛び梅の伝説にちなんで、境内には梅の木が植えられていた。

その梅の木に菅原道真が詠んだ、

東風(こち)吹かば 匂いおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ

という句がかけられている。

地味な場所なので、観光客は誰もいないかと思ったら、女性が結構いて、楽しげだった。

歴女たちだろうか?

梅の木を眺めながら、ふとそんなことを思ったりもした。

岡崎城の前を国道1号線が走っている。

学生時代、一人暮らししていた豊橋と実家のある名古屋を90ccの原付で行き来するとき、この城は通り道だった。

片道三時間くらいかかっただろうか?

実家に帰るのもひと苦労だった。

また現金輸送していた頃、インターを降りて、岡崎郵便局に向かう際、いつも横目でぼんやりと城を眺めていたという印象がある。

面白くなかったのかと問われると微妙だ。

いっしょに乗っていた人間が大人しくハイハイと返事をしているぶんには機嫌がいいが、ちょっとでも異論を口にしようものなら、やっきになって怒るタイプで、30半ばを過ぎた青年(?)にはなんとも悔しさと情けなさがあった。

顔がどうだのと露骨に嫌なことを云われたのも一回や二回ではない。

そのせいか夏、新緑で周辺の木々が輝いていたわりには城にはこれといってはっきりしたイメージはなく、ぼんやりとしたものしかない。

現金カセットの交換順はなにぶんにも昔のことなので、はっきりとは覚えていないが最初に東岡崎駅に行き、最後はイオンモール岡崎だったと思う。

岡崎を終了すると碧南に向かった。

現金輸送をしていたのは、2003年11月から2005年の6月までの期間で、2004年頃は、年金未納問題で福田康夫官房長官や管直人民主党代表が辞任したり、参議院選や都議会選で民主党が議席を大幅に伸ばしたりした年だ。

またアテネでオリンピックが開かれたり、松井やイチローが大リーグで大活躍した年でもある。

当時、何を考え、何をしていたか勃記で確認してみると道州制や地方分権について、ある程度、中身のある記述(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)もあるが、今、読むと何だか自分でも思い出せないくらいよく分からない話が多い。

その代り、しゃべりに勢いだけはやたらとあったような気はするが、やはり勃記が本格的に面白くなってくるのは2005年くらいからだろう。

都議選で躍進、衆院選で惨敗した年で、あらゆる意味で現在まで年金で勝ち、郵政で負け続けた人生だったといってもいい。

歴史好きなので、関西にいた頃も大阪城や姫路城、京都の二条城に奈良の大和郡山城、四国の高知城、松山城、はては岡山城、広島城、熊本城と足を運び、中部でも名古屋城、犬山城、岐阜城、松本城、浜松城等々、国宝から名もない城址まで少なからず行ったことはあるが、どうゆうわけかこれまで何故か岡崎城は行ったことがなかった。

近いのでいつでもいけるというのとコンクリートなので文化的価値がないという頭でいたが、しかし、今回、三河編を作るにあたり、行ったことがないというのも少し変かなと気掛かりになり、行くことにした。

岡崎城に入る。

神社があり、結婚式が行われていた。

おめでたいことだ。

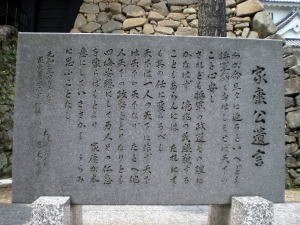

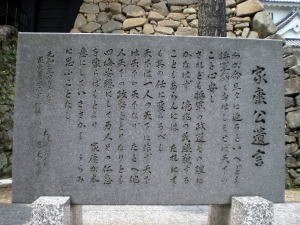

城の手前に家康の遺言が刻まれた碑が置いてあった。

わが命旦夕に迫るといへども将軍斯くおはしませば天下のこと心安し されども将軍の政道その理にかなはず億兆の民艱難することもあらんにはたれにても其の任に変わるべし天下は一人の天下に非ず天下は天下の天下なりたとへ他人天下の政務とりたりとも四海安穏にして万人その仁恵を蒙らばもとより家康が本意にしていささかもうらみに思うことなし

家康はこの城で生まれ、6歳まで育つ。その後、人質として、尾張(織田)と駿河(今川)で青年期を過ごし、桶狭間の戦いのあと岡崎城に戻り、独立。

誕生から人質、独立までのいきさつについては、司馬遼太郎の著書にくわしい。

-「街道をゆく濃尾参州記」(家康の本質)より-

徳川家康は、天文十一年(1542)にこの岡崎にうまれた。

岡崎はその後、明治維新まで城下町であることをつづけただけに、町並に秩序がある。

ただし、家康がうまれたころの岡崎には城下町形成の思想がなかった。町としては近隣の菅生や、宿場の矢作のほうがにぎわっていたらしい。

家康の誕生したころの松平氏は、三河の三分の一程度も領有していなかったかもしれない。

三河そのものは、東方の今川義元と、西方で興った尾張織田氏(信長の父信秀)の草刈り場だった。

自然、幼少の家康の大環境そのものが、かれに恐怖心をおこさせる種子に満ちていたろう。

父広忠は、尾張の織田信秀の侵攻から自領を守るために、東方の今川氏に救援を乞うた。今川氏は、その保証のために六歳の家康を人質にとった。

家康は送られてゆく途中、織田方に横どりされ、数年尾張にいた。のち今川の駿府に移るというぐあいで、両勢力から手まりのようにやりとりされた。

その上、人質としてすごすうちに、父の広忠が家来に殺されるという悲運に遭い、人質の身で、三河松平氏の当主になった。

人質である歳月は、通計十余年だった。

その間、かれの主城の岡崎城は今川の城代が入り、旧領は今川氏の植民地同然になっていた。

亡国の状態のなかで、三河にいる譜代衆はあわれなものだった。禄も扶持もなく、山野を耕し、口に糊していた。この窮乏については、大久保彦左衛門の『三河物語』にくわしい。

かれら三河者の律儀さが、家康一代をつらぬく一大資産になった。

もっとも律儀者ばかりではなかった。こっそり他家に身を寄せ、家康の帰還とともに何食わぬ顔でその麾下にまぎれこんだ者もいた。

家康のおそろしさは、いっさいかれらの既住を問わなかったことである。勇気と中庸はおなじ理性の装置から出ている。その底に、家康の臆病がある。祖父も父もその近侍する者に殺されたという恐怖が、家康に、人間のおそろしさを教えつづけていて、かれは理性的にならざるをえなかったにちがいない。

永禄三年(1560)の五月、今川義元が大軍をひきいて西上するという大状況の変化があった。

途中、織田信長の尾張を経由する。

家康は、まだ十九歳だった。

松平元康と名乗っていて、今川の外様の一将としてその陣中にあった。

家康は、十分に勇敢だった。今川方の先鋒として織田方の丸根城をおとし、そのあと、吉元の命で、尾張の拠点である大高城を守備した。

大高城は、いまの名古屋市緑区にあった小城で、桶狭間とは、まことに近い。

四キロほどの距離なのに、その日の午後、桶狭間でおこった大変事が、大高城まで聞こえも見えもしなかった。

雷雲の中から降り落ちたかのような織田信長の一隊が、桶狭間で休息中の今川義元を襲い、その首をあげ、風が去るように清州に帰った。

午後二時ごろのできごとだった。ところが、大高城に情報として入ったのは、日没後だった。

家康の慎重さは、第一報の確度を疑い、動かなかったことである。勇気ある挙措というほかない。

夜半に入ってはじめて確報を得、大高城をすてて岡崎へひきかえした。すでに敵中に孤立しながらこの自若たる態度は、目をみはるべきものがあり、のちに武田信玄がきいて、ほめたという。

途中、家康はわが身の変転を思ったに相違ない。かれ自身の頭をおさえていた義元が死ぬことで、家康自身が、独立の境遇を得た。

げんに岡崎に帰ると、様子が変わりはじめていた。植民地総督ともいうべき今川方の岡崎城代が、城を家康にわたして自領に帰る用意をしていた。

家康はとりあえず城下の大樹寺に入った。

大樹寺に帰りついた家康は、それまでの沈着さがうそであったかのようにあらためて恐怖がわきおこったのか、座敷にしゃがみこんで、体をふるわせていたという。住僧の好意的な一喝でようやく人心地がついたという伝説が残っているのだが、このあたりが、近侍の衆からみれば、家康の〝愛嬌″というべきものであったかもしれない。

家康は28歳の時に本拠地を浜松に移すまで、岡崎に住んだ。

最前線の浜松に拠点を移したのは、敵に対する威嚇と味方に対する引き締め、それと後方の信長に対する痛いまでの誠意だったと思われる。

狸親爺と呼ばれ、家康はあまり人気がない。司馬遼太郎は著書のなかで、三英傑が現代に生まれたら、織田信長は前衛芸術家になり、豊臣秀吉は企業家になり、そして、家康は大蔵省にでも入り、トップ官僚になっただろうと書いている。また大名の家ではなく、そのへんの庄屋の家に生まれたら、ひとのよい庄屋として、平々凡々と過ごしたに違いないとも書いている。

そのあたりのことは家康の遺言と秀吉の辞世、

露と落ち露と消えにし我が身かな浪速のことは夢のまた夢

とを比べるとそれもなんとなく頷ける。

家康が天下を取ると岡崎城は出世城と呼ばれた。

城の前に外国人観光客がちらほらといて、にこやかに微笑んでいる。

岡崎はあまり知名度の高い観光地でもないのだが、こうして海外から観光客がやってくるというのは少なからず誇らしい。

賑やかな城内だった。